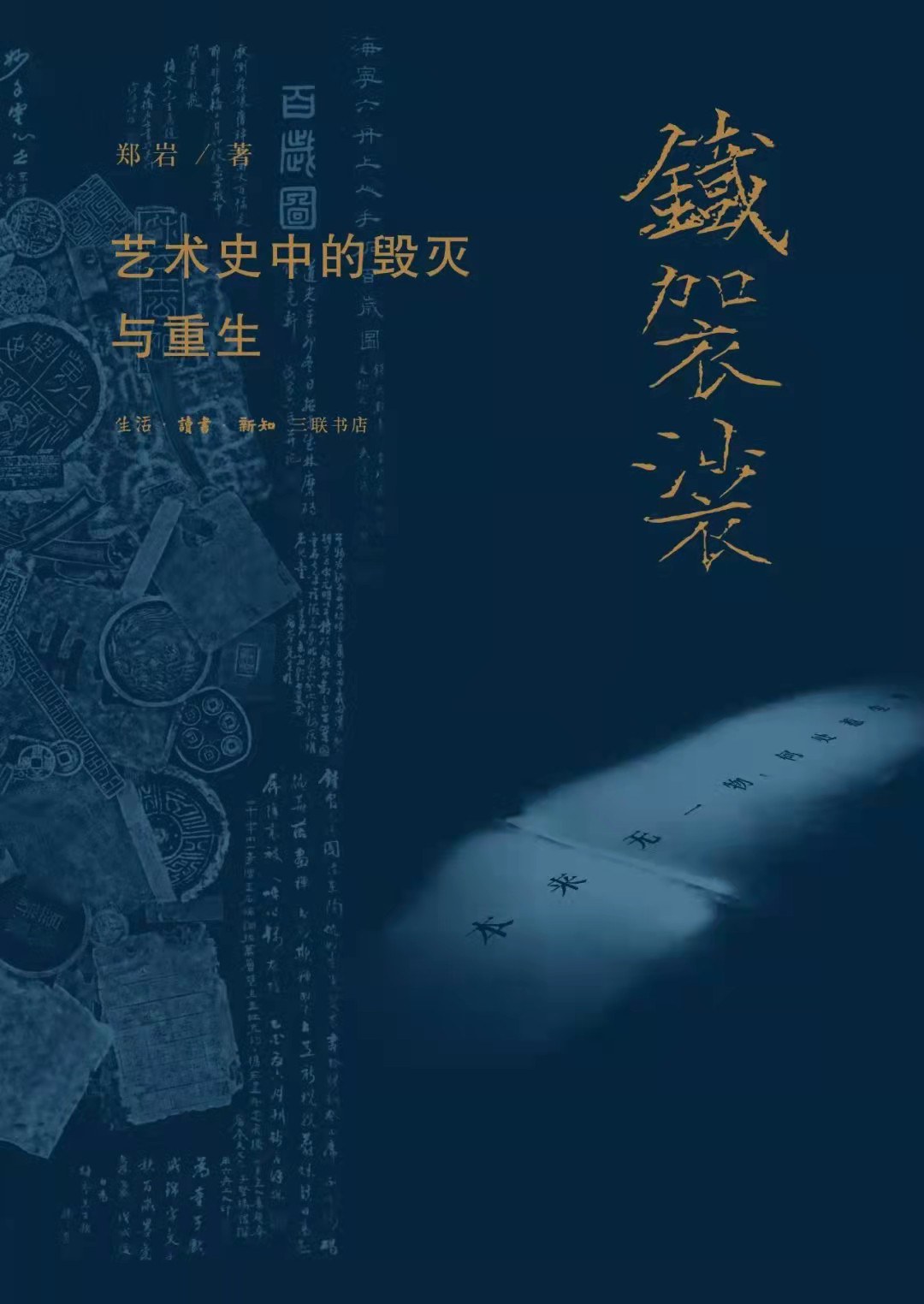

铁袈裟:艺术史中的毁灭与重生

;

;

副标题:无;

作者: 郑岩;

内容简介:

引言这本小书讨论的对象是“碎片”。历史写作的碎片化,是近年来史学界争论较多的一个问题。但这里所说的“碎片”不是比喻意义上的,而是取其本义,指的是可触可感的实物,因此与史学界的争论没有直接的关系。就像考古学家发掘古人遗弃之物一样,艺术史研究从某种意义上说便是起于碎片。唐人张彦远《历代名画记》卷三标题“记两京外州寺观画壁”小字注曰:“会昌中多毁拆,另亦具载,亦有好事收得画壁在人家者。”又曰:会昌五年,武宗毁天下寺塔,两京各留三两所,故名画在寺壁者,唯存一二。当时有好事,或揭取陷于壁。已前所记者,存之盖寡。先是宰相李德裕镇浙西,创立甘露寺,唯甘露不毁。取管内诸寺画壁,置于寺内……李德裕是灭佛的积极建言者,但对佛教艺术的态度却较为宽松。他创立的浙西润州甘露寺(遗址在今镇江城东北江滨北团山后峰),保存有晋之戴逵、顾恺之,宋之陆探微、谢灵运,梁之张僧繇,隋之展子虔,唐之韩幹、陆曜、唐湊、吴道子、王陁子所绘壁画,堪称一处名家真迹的收藏室。宋人郭若虚《图画见闻志》还提到,会昌法难之后,成都人胡氏“乃募壮夫,操斤力剟于颓坌之际”,得展子虔及唐人薛稷壁画,建宝墨亭以储藏,并请司门外郎郭圆作记,“自是长者之车,益满其门矣”。类似的做法也见于欧洲。1517年,德国维滕堡大学神学院教授马丁·路德(Martin Luther)发起的宗教改革,杂有激进的“圣像破坏运动”,一些民众采取暴力手段攻击教堂(图1)。在圣像和圣物的宗教意义被否定的同时,部分新教学者开始将其当作艺术品来收藏,并从审美的角度加以研究。17世纪,欧洲许多新教教堂开辟出专门的房间,用以存放艺术品,成为博物馆的雏形。图1 1525-1527年出版的一本指责宗教改革运动破坏圣像圣物的小册子的插图欧洲圣像破坏运动之后的收藏者,面对的是物的片断。这些片断脱离了原来所属的教堂,回归到事物本身;在艺术领域,则转换为“作品”。在后来的几个世纪,这些

目录预览:

铁袈裟:艺术史中的毁灭与重生

版权信息

版权申明

引言

补记

鸣谢

插图来源

引言

十一

十二

参考文献

一、古籍

二、今人论著

1.中文

2.日文

3.西文