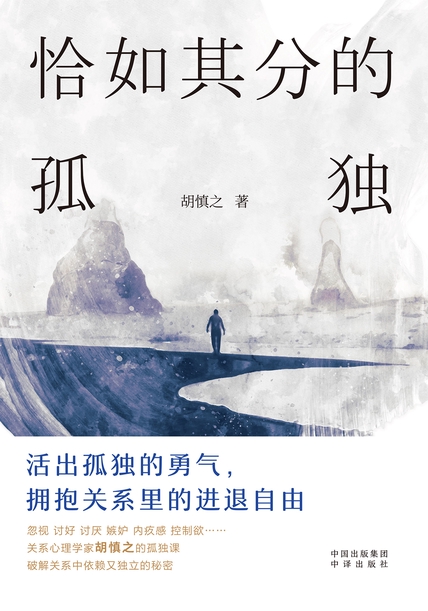

恰如其分的孤独

;

;

副标题:无;

作者: 胡慎之;

内容简介:

前言

孤独,是个伪命题,是个自相矛盾的概念。

在精神分析的视角下,除非你的内在有恒常稳定的客体,否则你无法抵达孤独,或者说安于孤独。但孤独本指独自一人,若是有了这样一个内在客体的存在,孤独又何以成为孤独?

这段话读起来有点儿拗口,也似乎有些哲学的味道,但这并不是一本哲学书,而是一本心理学读物。所以,下面我来试着解释一下上面这段话:人之所以能够忍受孤独,主要得益于在童年时获得了父母的积极照料,拥有如此体验的人最终会将这些照料内化为对自我的关爱与陪伴。

比如生活中你会看到一些照顾洋娃娃的孩子,他们会给洋娃娃穿衣喂饭,“哎呀,你冷了,那我给你盖被子”“哎呀,你生病了,那我带你看病打针”……这样的行为呈现,就代表这个孩子的内在已经有了一个照顾自己的客体出现,她正在将她妈妈和她的关系呈现在她和洋娃娃的关系上:在我照顾洋娃娃的那一刻,我是一个好妈妈,而洋娃娃是那个曾经被妈妈照顾的自己。

你可以观察一下,一般来说,妈妈如何对待自己,孩子便会如何对待洋娃娃。再往后发展,孩子对待洋娃娃的方式,也会成为孩子对待自己的方式。若是孩子长大成人有了自己的孩子,那么这个方式也会成为她对待孩子的方式。如此传承下去,若是未经觉察和改变,这些无形的方式会像传家宝一样一代代传承下去。

很多时候,我们无法抵达恰如其分的孤独,是因为我们一直想寻找一个好的客体来弥补曾经的缺失。我们纠结于过去,紧攥着曾经经历的一些创伤或痛苦不肯放手。

精神分析学家弗洛伊德曾说:“未被表达的情绪永远不会消失,它们只是被活埋了,有朝一日会以更丑陋的方式爆发出来。”这里的“未被表达的情绪”,背后藏着“无法接纳的过去”。

我们缺乏对过去的表达,缺乏被看见,被理解,

目录预览:

恰如其分的孤独

前言

第一章 如何看待自己

第一节 你对自己的定义,决定了你的关系

我是谁

核心价值感与自我定义

与自己和解

第二节 在关系中,你属于哪种模式

什么是“自我模式”

“自我模式”的分类及各自特点

“自我模式”的转化与并存

“自我模式”如何影响人际关系

第三节 了解真实的内在自我

你真的了解自己吗

了解自己是一生的课题

第四节 接纳一个完整的自己:自卑与自尊

自卑背后的几种感受

自卑的四种类型

自卑的反面不是自信,是自尊

自卑体验的积极转化

第二章 如何看待他人

第一节 忽视

忽视是一种不被回应的体验

被在意的人忽视才是忽视

忽视的三种类型

如何处理忽视

第二节 讨好

讨好是一种不甘的辛酸

讨好的两种类型

讨好的关系中没有绝对的受益者

讨好背后的动力

讨好者的孤独心理

走出讨好

第三节 讨厌

有一种讨厌源于我们欲罢不能的喜欢

........